В представлении современных городских жителей, «Ветеринарная служба» – это разрозненные коммерческие клиники, специалисты которых заботятся о здоровье домашних питомцев – собак, кошек, хомячков, черепашек и прочей живности. В действительности эта система создавалась для обслуживания животноводческой отрасли сельского хозяйства и была призвана решать масштабные задачи сохранения и преумножения поголовья скота и птицы.

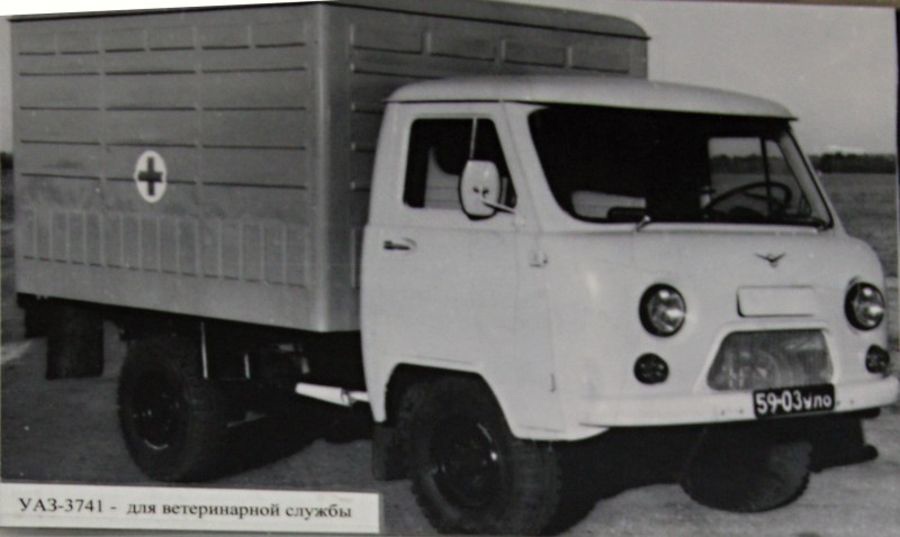

Сегодня уже трудно установить, когда родилось «коновальское» ремесло. Во всяком случае, в XVII веке оно уже существовало. В наше время слово «коновал» ассоциируется с невежественным лекарем. Однако в старину так именовался представитель весьма распространенной профессии. Коновалом называли ветеринара-ремесленника, который не имея специального ветеринарного образования, занимался лечением скота, преимущественно лошадей. Поскольку умение это было редким – один коновал встречался на десяток поселении, каждому «спецу» приходилось обслуживать довольно большие территории. Разумеется, хозяин заболевшей коровы или лошади приезжал за коновалом сам, чаще всего на телеге, вез «зоолекаря» к себе в хозяйство, а потом доставлял обратно. Ситуация не изменилась даже тогда, когда ветеринаров начали готовить в специальных учебных заведениях, а крестьянский скот объединили в колхозные стада. Специалистов по-прежнему не хватало, единственной формой работы с четвероногими пациентами оставался их осмотр и возможное лечение на месте, поэтому, как и в прежние времена, за ветврачом приходилось ехать на «служебной» телеге. Радикально ситуация со спецтранспортом начала меняться лишь тогда, когда были внедрены методы массовой профилактики и лечения животных. Серьезной проблемой для животноводчества являлись не единичные случаи заболеваний – потерей одной коровы или лошади в масштабах общего поголовья можно было пренебречь, а массовый падеж скота и птиц, вызванный эпидемиями Были разработаны средства, позволяющие, во-первых, предупреждать заболевания и, во-вторых, дезинфицировать помещения, в которых находились заболевшие животные или птицы, распыляя соответствующие препараты в коровниках, конюшнях и свинарниках при помощи пульверизаторов, наподобие малярных. Первые опытные образцы дезинфекционных ветеринарных автомобилей были основаны на том же принципе – шасси, оснащенное несколькими объемными резервуарами и укомплектованное приспособлением для распыления жидкости. Однако нехватка автотранспорта в приоритетных областях социалистического строительства – в армии и народном хозяйстве – не позволила до войны создать специализированные ветеринарные автомобили. По животноводческим хозяйствам ездили обычные грузовики, груженные бочками с препаратами. Москва, как водится, стояла в авангарде всех административных и хозяйственных инноваций. В 1933 году Мосгорветотдел приступил к организации работы по борьбе с заразными болезнями животных и ветеринарно-санитарному надзору за торговлей мясом на колхозных рынках, в магазинах и в сети общественного питания. На каждом из 38 действовавших тогда колхозных рынках были созданы мясоконтрольные станции (МКС), подчиненные райветотделам. Для осмотра мяса в торговой сети и организациях общественного питания в штат райветотделов были введены должности ветеринарно-санитарных врачей. На базе пункта ветеринарного осмотра мяса на Новинском бульваре в доме №93 была создана центральная ветеринарно-пищевая лаборатория. Здесь проводились бактериологические и другие сложные лабораторные исследования проб мяса и молока, направлявшихся ветеринарными врачами с рынков и из торговой сети общественного питания, а также исследования кормов для животноводческих хозяйств. Учитывая огромное значение для Москвы гужевого транспорта, Президиум Моссовета в течение ряда лет выпускал обязательные постановления по «вопросам сохранения конепоголовья в Москве». На основании этих постановлений в 1933 году на М. Бульварной улице (с 1952 года – ул. Талалихина) была оборудована учебно-показательная кузница Горветотдела на старой Конной площади – станция скорой ветеринарной помощи. С этого времени два раза в год стали проводиться обязательные клинические ветеринарные осмотры лошадей всех московских гужевых хозяйств (аналог современных автопарков и автобаз) для выявления особей, больных сапом. В целом контроль над санитарией, состоянием здоровья животных и их лечением проводился либо на местах, куда специалисты выезжали на обычных транспортных средствах, прихватив с собой баулы с багажом, либо в городских лабораториях, куда исследуемые объекты опять же доставлялись всеми возможными средствами. Однако в 1938 году Институтом городского транспорта по заказу ветеринарного отдела Моссовета были разработаны и изготовлены две машины скорой ветеринарной помощи для транспортировки… двух больных лошадей! Большие обтекаемые кузова этих машин, напоминающие автобусные, базировались на шасси ЗИС-8. Процесс погрузки и выгрузки лошадей был полностью механизирован. Больную лошадь укладывали на специальные носилки, обитые войлоком и покрытые резиной. Носилки цепляли за трос кабестана – вертикального ворота. Кабестан приводятся в движение мотором автомобиля. Наматывая трос, кабестан втаскивал носилки по специальному трапу в кузов. Внутри кузов окрашивался кислотоупорной краской, позволяющей производить его дезинсекцию. В переднем части кузова была устроена кабина обслуживающего персонала. В 1945 году при Горветстанции Москвы была организована постоянно действующая дезинфекционная бригада под руководством доцента Н. М. Комарова. Именно он сконструировал оригинальную передвижную дезинфекционную установку, монтирующуюся на шасси грузового автомобиля, которая на многие годы стала основным специализированным автомобилем ветеринарных служб. Установка получила название «ДУК» (дезинфекционная установка Комарова). ДУК имела два принципиальных отличия от ранних опытных конструкций. Во-первых, подогрев дезраствора осуществлялся в котле со змеевиком, через который шли выхлопные газы автомобиля. Во-вторых, и это главное, для работы с жидкостями использовались впускная и выхлопная системы двигателя. Принцип работы установки был таков: на грузовом шасси монтировались цистерна с водой и баки с концентрированным дезсредством. В отдельном рабочем резервуаре вода в нужной пропорции смешивалась с дезинфицирующим средством, образуя дезраствор. Для распыления в резервуар подводился шланг, соединенный с выхлопной трубой автомобиля, и жидкость под воздействием избыточного давлении газа выталкивало в поливочный рукав. Для наполнения водой цистерны другой шланг подключался к впускной системе двигателя, что создавало в емкости разряжение. Первые дезинфекционные установки под маркой ДУК-1 были изготовлены на расположенном в Омской области Калачинском механическом заводе в 1951 году при непосредственном участии Комарова. Испытания проводились на платформе ГАЗ-51, и впоследствии шасси этого грузовика стало основным серийным носителем ДУК. Позднее в производстве начали использовать шасси ГАЗ-63, ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, а также ряд моделей ЗИЛ. Установка Комарова за прошедшие годы претерпела ряд модернизации. Большинство современных специальных дезинфекционных автоагрегатов (СДА) оснащены автономными компрессорами и насосами, позволяющими как закачивать воду и цистерну, так и распылять дезраствор. При этом в одних машинах компрессор нагнетает в рабочий резервуар воздух, создавая в нем избыточное давление, в других – используется жидкостная помпа. В послевоенные годы появилась возможность создавать и другие типы специальных ветеринарных автомобилей. Так в 1948 году московским кузовным заводом Аремкуз на шасси ЗИС-150 в опытном порядке была изготовлена передвижная ветеринарная лаборатория конструкции ветврача Ковалева. В 1962 году Шумерлинский завод специализированных автомобилей на шасси ГАЗ-63 начал серийно выпускать передвижную ветеринарную амбулаторию, предназначенную для доставки специалистов ветеринарной службы (с необходимыми средствами, инструментами и биопрепаратами) к месту оказания помощи сельскохозяйственным животным. Расширение практики искусственного осеменения КРС способствовало разработке и производству специальных передвижных зообиологических лабораторий. В последнее время наиболее распространенными типами ветеринарных автомобилей стали упомянутые уже СДА на шасси грузовиков и автомобили скорой ветеринарной помощи (СВН). В 1962 году на Шумерлинском заводе специализированных автомобилей (Чувашия) на базе ульяновского внедорожника ГАЗ-69 был создан полноприводный легковой автомобиль ветеринарной помощи СВП-69М. В отличие от серийных собратьев, выпускаемых в Ульяновске, специализированный автомобиль ветеринарной помощи вместо мягкого брезентового верха имел жесткую крышу и жесткие боковины кузова. Каркас надстройки делался из дерева, снаружи обшивался металлическим листом, а внутри – фанерой. СВП-69М предназначался для проведения противоэпизоотических мероприятий, взятия проб продовольствия и профилактических мероприятий, а также для оперативной доставки ветеринарных специалистов к месту оказания помощи сельскохозяйственным животным и для обслуживания ветеринарных лечебниц. Машина была рассчитана на перевозку 6 человек (2 места в кабине и четыре на продольных скамейках в кузове), оборудована специальными ящиками для инструментов и медикаментов. На бортах имелась надпись «Ветеринарная помощь» и синий крест в белом круге. СВП-69М использовался и в составе дезинфекционного комплекса ЛСД-2М. Для этого к автомобилю цеплялся небольшой прицеп ГАЗ-704 с установленным в нем малогабаритным насосным агрегатом с емкостью для жидкости и устройством подогрева. В такой комплектации машина могла применяться для дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений, в том числе птичников, территорий вокруг ферм, для промывки животноводческих помещений горячей водой под давлением и побелки их раствором извести, а также для мытья и опрыскивания животных инсектицидами, репеллетами и дезинфицирующими средствами. Комплекс с успехом можно было использовать и для дезинфекции и дезинсекции предприятий по переработке сырья животного происхождения, территории рынков и других мест скопления скота и птицы, в том числе скотобойных пунктов и мясокомбинатов. Также обрабатывались места погрузки и выгрузки животных на железных дорогах и пристанях, железнодорожные вагоны и автомобили после перевозки животных, зернохранилища, овощехранилища и т.д. На смену СВП-69М (в связи со снятием с производства базового шасси) пришла аналогичная по назначению машина СВП (мод. 3912) на базе УАЗ-469Б (позже УАЗ-31512). На этой же базе был создан ветеринарно-дезинфекционный автомобиль ВДМ-2, который использовался в комплекте с дезинфекционной установкой УДФ-20. Установка УДФ-20 предназначена для проведения дезинфекции помещений и ветобработки животных. По заявке заказчика ВДМ-2 мог комплектоваться следующим ветеринарно-дезинфекционным оборудованием: емкость для воды – 105 литров, металлический шкаф для установки и перевозки ветеринарного имущества (термочемодан для биопрепаратов, термочемодан для перевозки проб крови, чемодан-укладка с хирургическим набором, распылитель для жидкости с канистрой, портативная газовая плитка, канистра для дезвещества, канистра для воды); защитные средства (прорезиненные перчатки, прорезиненный фартук, резиновые сапоги); переносная мотопомпа. Помимо небольших автомобилей типа СВП на вооружении ветеринаров имелись более крупные передвижные амбулатории СВП-51М. Производство таких машин на шасси ГАЗ-51А с 1962 года наладил тот же Шумерлинский завод специализированных автомобилей. Такие автомобили, имея все необходимое для работы оборудование на борту, уже могли работать вдали от базовых ветлечебниц, в том числе на пастбищах. В середине 1980-х годов им на смену пришли более совершенные санитарно-бактериологические лаборатории АЛ-3 на шасси ГАЗ-66-02, выпускаемые Пензенским заводом медицинского оборудования. С их помощью прямо в полевых условиях можно было производить бактериологические исследования. Ветеринарные службы также использовали лаборатории на шасси ульяновских микроавтобусов УАЗ-452А (позже УАЗ-3962). Машины этого типа созданы в ГСКБ по ремонтным мастерским и кузовам Минавтопрома в конце 1970-х годов. Лабораторный отсек зоолаборатории был оснащен не только сложными агрегатами, позволяющими создавать оптимальные условия для хранения и транспортировки семенного материала, но и оборудованием, необходимым для проведения сложных лабораторных анализов. Еще одна специфическая профессия ветеринарных машин – уборка и перевозка к местам захоронения и утилизации туш павших животных. Для этих целей был разработан специальный автомобиль-фургон модели 3510 (позднее 35101) на базе самосвала ГАЗ-САЗ-53Б. У самосвального кузова этой машины сзади имелся откидывающийся трап, но которому туши животных с помощью лебедки с гидроприводом затаскивались внутрь кузова (внутренние размеры 3300x1940x1580 мм, объем 12,46 м3), грузоподъемность 3400 кг. Разгружалась машина как самосвал с опрокидыванием кузова назад. Для дезинфекции кузова на борту машины имелся подогреваемый бак с раствором на 50 литров. Специализированные фургоны для этих целей с 1970 по 1977 год выпускал Одесский завод «Автоагрегат», потом Каспийский машиностроительный завод, а позднее начиная с 1990-х годов – Кирсановский механический завод (КМ3-4723) на шасси ГАЗ-3309.